「情報を伝える」よりも「関係をつくる」ことを大切にしたい。

「編集者って、取材して整えて記事にするイメージがありますよね。でも、私の場合は少し違うんです。“関係を編む人”なんです。」

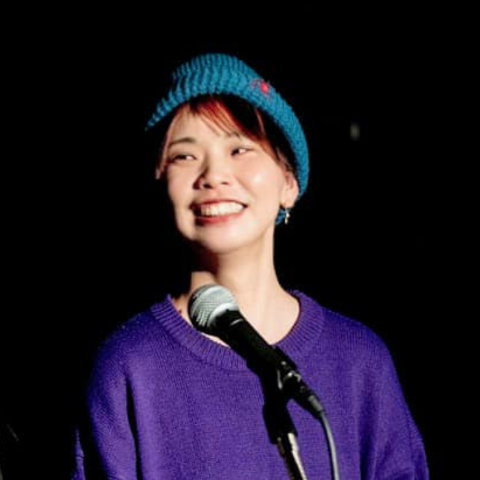

そう語るのは、社会解決型マッチングメディア「ACSURE(アクシュア)」の編集長・たなかえり。

福祉・教育支援の現場を経て、WEBマーケティング、ブランドプロデュースの経験を重ね、今は“人と人が出会う導線”を設計するメディアづくりに挑んでいます。

根底にあるのは、「情報を伝える」よりも「関係をつくる」ことへの強い執着。

編集という言葉では表現しきれない、でも確かに誰かと誰かの“間”に立ち続けてきた──それが、彼女の生き方そのものです。

福祉の現場で見た、「声にならない想い」

大学卒業後、最初に選んだ舞台は福祉の現場でした。

「生活困窮世帯や虐待を受けた子どもたちと関わる中で、“声にできない”状況に何度も出会いました。伝えたい想いがあるのに、うまく言葉にならない。それって、本当に苦しいんですよ。でも私は、むしろ“言葉にならない想い”の中にこそ、一番大切な真実がある気がしていました。」

彼女はこれまで、現場で感じたその“声なき声”を、講演や登壇を通じて延べ1,000人以上に伝えてきました。

「制度の隙間にこぼれてしまう子どもや家庭が本当に多い。だから、私にとって支援とは“制度”ではなく、“あの子が何を感じているか”に目を向けることでした。」

静かに、でも揺るぎない言葉でそう話します。

「いい話」で終わらせないために、書く

彼女が立ち上げたACSUREは、ただのローカルメディアではありません。

エッセイのようで、社会解説のようで、それでいて「会いたい人ができる」不思議な記事が並ぶ場所です。

「“いい話だったね”で終わってほしくないんです。読んだ人が自然に“誰かに話したくなる”“実際に会いに行きたくなる”──そんなやさしい衝動が生まれる記事を書きたい。」

だから、ACSUREでは記事の先に「寄付できる」「相談できる」「誰かを紹介できる」導線を設計しました。

人と人をつなぐ行為には、「アクシュする」という名前をつけた。

それは単なるマッチングではなく、“信頼で人をつなぐ行為”。

体験レビューも、「心が動いたものだけを紹介する」というスタンスは一貫しています。

「“応援したくなる気持ち”が自然に起こる記事を目指しています。」

三層構造で設計する、行動が生まれるメディアへ

ACSUREでは、「読んで終わり」ではなく、「行動が生まれる」ことを大切にしています。

そのために、出会いから学び、そして次の一歩につながる三層の導線を設計しています。

1.出会いのレイヤー|未来をつくる人図鑑

社会課題に向き合う挑戦者たちのリアルな声にふれることで、

「この人に会いたい」「この活動に参加したい」という、行動のきっかけを提供します。

2.実践のレイヤー|事例紹介と学びのヒント

地域づくり、福祉、教育、環境、多様性──

現場で生まれている実践知や、持続可能な経営に向けた具体的なヒントを共有しています。

読むことで、すぐに自分の行動に取り入れられる“リアルな知恵”に出会えます。

3.行動のレイヤー|アクシュする(無料相談・マッチング)

読んだその場で、次の一歩を踏み出せるように。

「相談する」「誰かを紹介する」「プロジェクトに参加する」など、

具体的な行動につながる導線を用意しています。

「知る」だけではなく、「変わる」きっかけを。

ACSUREは、そんな未来への行動をそっと後押しするメディアです。

編集者は「伝える人」ではなく、「受けとる人」

「編集って“伝えること”だと思われがちですが、私は“受けとること”だと思っています。

相手が言葉にできなかった想いを、こちらが静かに受けとって、それを言葉にして、そっと返す。

伝えるとは、自分を出すことではありません。

相手の中にあった想いを、“ようやく言えた”と感じてもらえる形にすること。

だから、私の原稿は、誰が書いたか分からないほど自然体で、“余白”を残しておきたいんです。」

静かに、やさしく、社会を動かすメディアへ

これからのACSUREのビジョンを尋ねると、彼女は少し考えて、静かにこう答えました。

「“静かで、ちゃんと届くもの”をつくっていきたい。

大きな声じゃないけれど、ちゃんと届くもの。“わかる”じゃなくて、“感じる”。

そんな関係を、これからも編み続けていきたいんです。」

ACSUREは、情報ではなく「関係のタネ」をまくメディア。

あたたかく、ひとつずつ、今日も縁を編んでいます。

たなかえりとアクシュしたい方へ

ACSUREでは、取材・掲載のご相談を受け付けています。

「この人を紹介したい」「地域の取り組みを届けたい」

どんな些細なご縁でも、ぜひご相談ください。

編集長・たなかえりが、じっくりとお話を伺います。